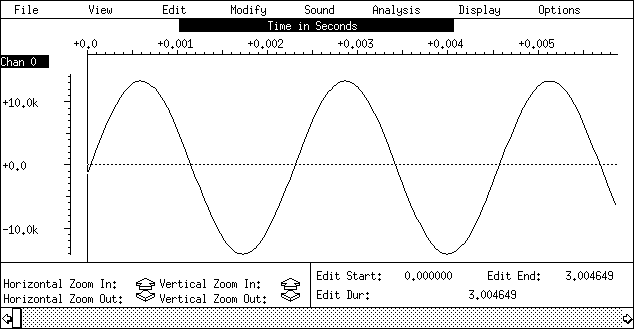

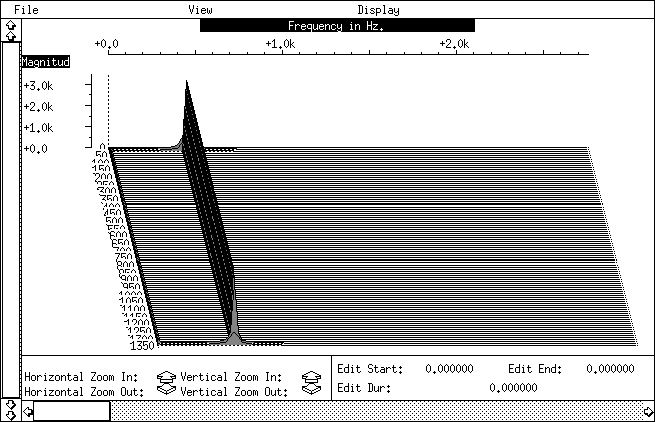

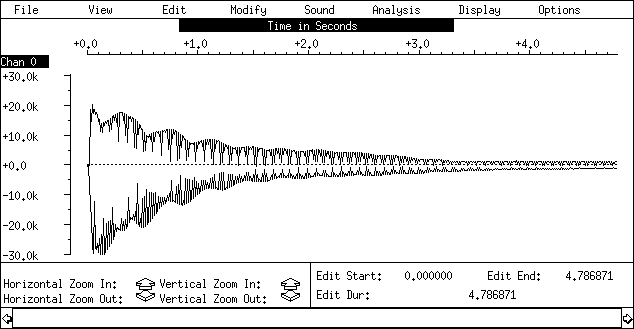

サイン波 (Sine wave)

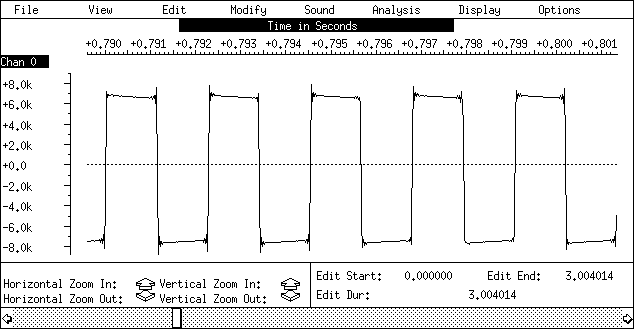

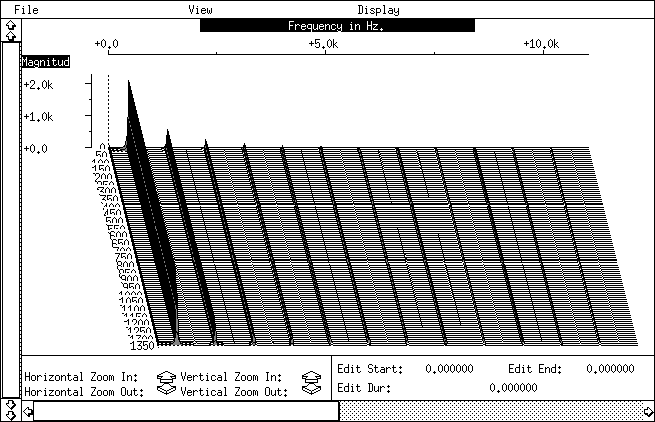

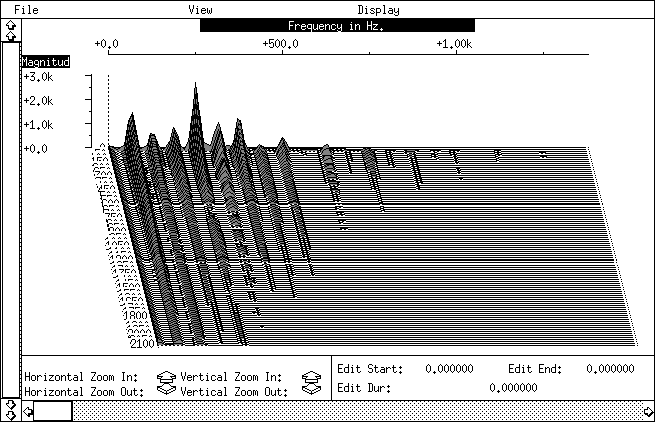

矩形波 (Square wave)

論より実際。音を出して見ましょう。 (以下の[MP3]のボタンでは「MP3オーディオファイル」の音が聞けます)

まず 周波数発振器(TRIO製の「AG-202A」)で

サイン波と矩形波を調べて見ましょう。

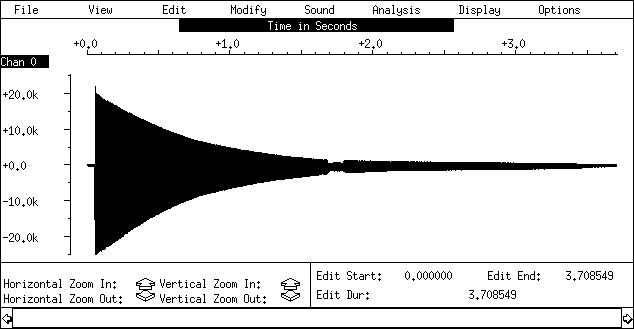

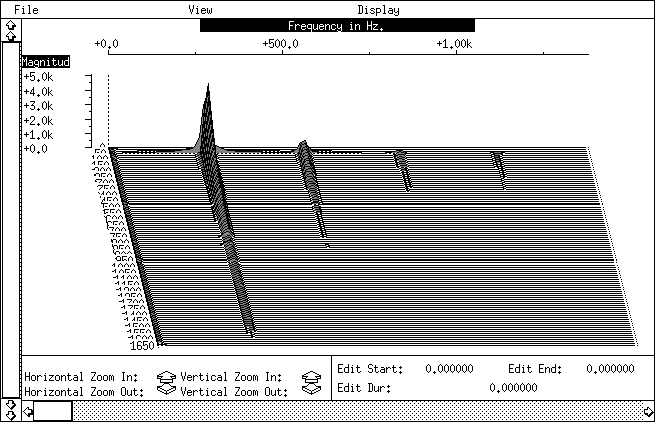

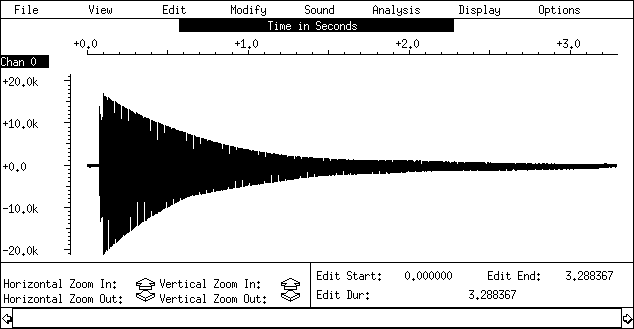

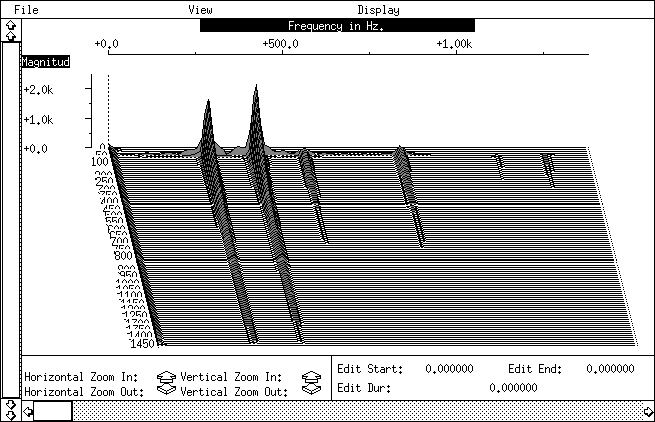

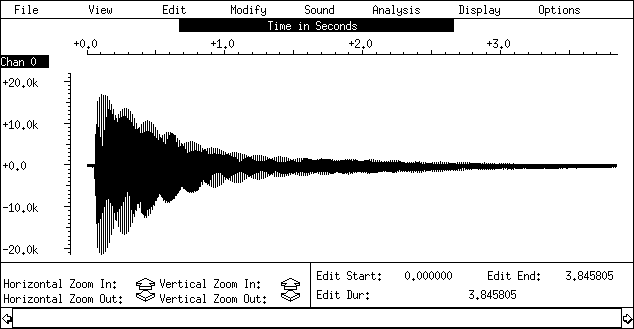

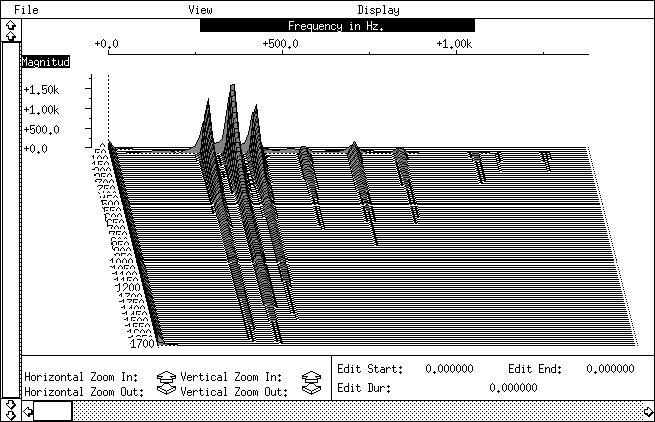

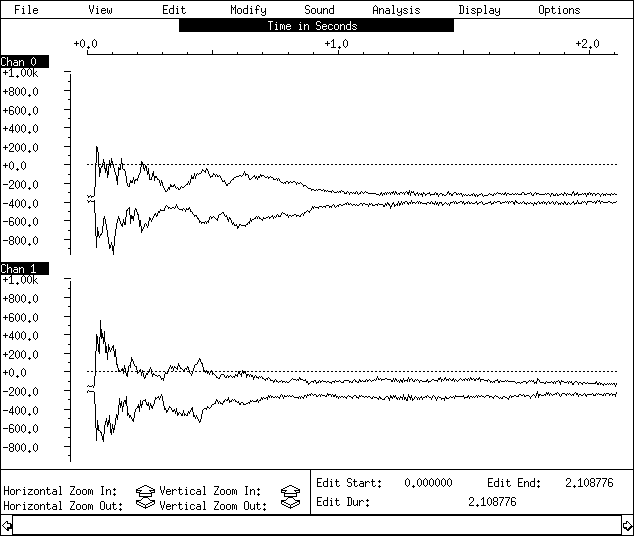

周波数は442[Hz](約3秒間・サンプリング周波数44,100[Hz]・16Bits)です。

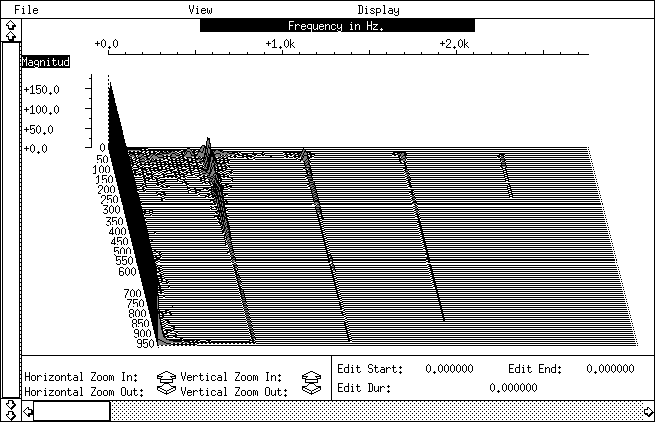

左から MP3再生ボタン・音の波形図・そしてそのFFT(フーリエ変換)

グラフです。

(FFTには「MiXViews(mxv)」というソフトを使用しました。

左右が周波数の高さ上下が音の大きさ そして前後が経過時間を表しています。

図はクリックで拡大されます)

シミュレーションと違い FFTは棒グラフとはならず

多少丸みを帯びています。

しかし サイン波では倍音はなく 同じ音が同じレベルで続いてるのが

分かると思います。

また 矩形波は奇数倍のサイン波の集まりとのことで

1・3・5〜(442・1326・2210〜)の倍音があることが分かります。

ピアノの音です。 (マイクロフォンと音響空間の影響を避けるため 電子ピアノ(pf-15)「PIANO-2」の音源を 直接パソコンに接続して使用しています。 サンプリング周波数44,100[Hz]・16Bitsです。)

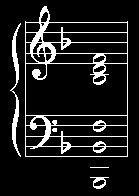

C40

C40 - G47

5度 C40(約262[Hz])と G47(約392[Hz])の3対2の倍音 786[Hz]付近に音量の増加など見れるでしょうか?

C40 - E44 - G47 3和音です。

少し複雑な和音です。

CDからの ピアノの音を聞いて見ましょう。

(使用されている楽器は明記されてはいません。

録音は1989年です)

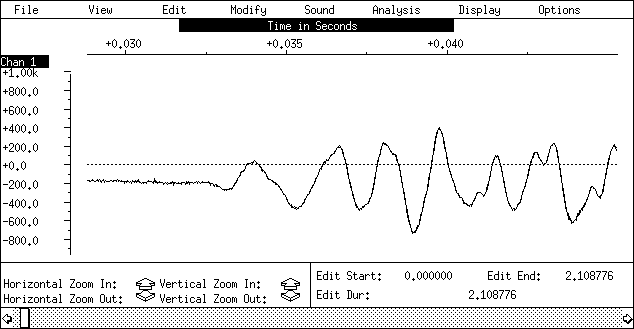

C#(53)の単音で およそ554Hzぐらいのはずです。

FFTグラフでは 基音から4倍音まである事が分かります。

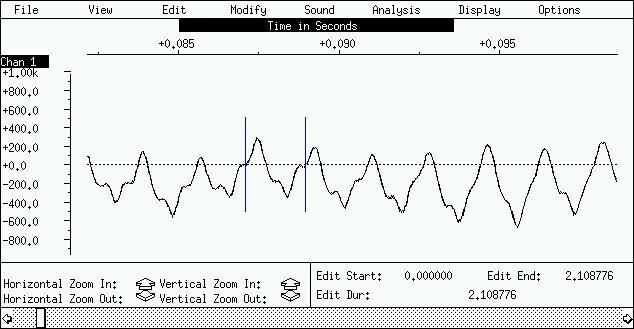

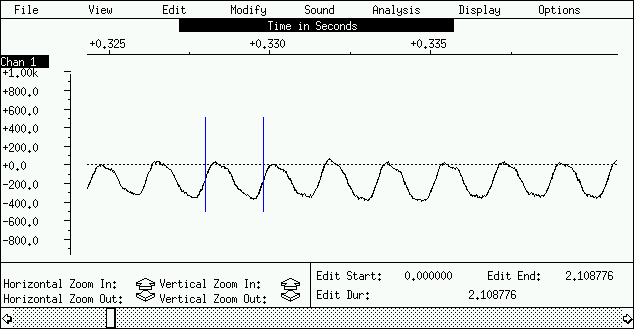

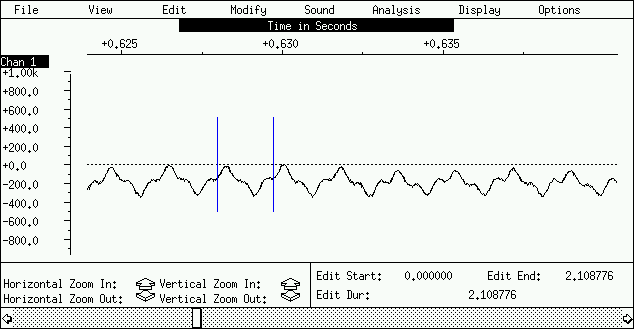

その音の始まり部分を拡大して見ます。

以下 順次部分音を拡大して見ます。

グラフに青い縦線で示しているのは 1サイクルの始めと終りの位置です。

ピークからピークを見ると 鋸波形とも思われますが

音の立上りの中央から見ると 立上りが急で下りが緩やかな

波形もある事が見えます。

そうした波形を「振動と波動」の “音の合成”で試して見て下さい。